Книжные новинки

Публикуем рецензии и рассказываем о книжных новинках по проблематике международной безопасности

Далёкая утопия на Ближнем Востоке

Максим Носенко,

стажер ПИР-Центра

2 февраля 2026 г.

Сегодня мы предлагаем читателям ознакомиться с рецензией стажера ПИР-Центра Максима Носенко работу Pierre Goldschmidt, Ariel Levite, Henry Sokolski. A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction: A Utopia?

Pierre Goldschmidt, Ariel Levite, Henry Sokolski. A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction: A Utopia? Nonproliferation Policy Education Center Occasional Paper 2307. 2023; – 57 с.

В октябре 2023 года произошло резкое обострение палестино-израильского конфликта, а с ним и противостояния по линии Израиль-Иран. В условиях нестабильности главным мерилом в отношениях между странами становится фактор силы, что вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку ряд стран региона обладают оружием массового поражения или заявляют о стремлении заполучить его. Тем не менее рано или поздно конфликты завершаются и наступает время для формирования новой архитектуры безопасности. Тогда, особое внимание уделяется планам и проектам, которые были разработаны во время, когда о мире в регионе говорить ещё не приходилось.

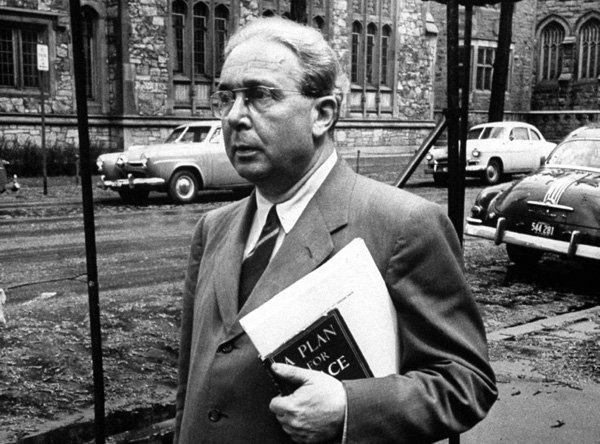

Один из таких проектов изложен в докладе A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction: A Utopia? за авторством Пьера Гольдшмидта с комментариями Ариэля Левита и под редакцией Генри Сокольски. Соразмерно числу авторов доклад состоит из трёх частей: предисловие Генри Сокольски; концепция зоны, свободной от оружия массового поражения за авторством Пьера Гольдшмидта и комментарии Ариэля Левита, в которых детально раскрывается позиция Израиля.

В предисловии Генри Сокольски важными представляются следующие моменты. Во-первых, он отмечает, что ознакомился с анализом Пьера Гольдшмидта за несколько месяцев до начала столкновений ХАМАС с Израилем в октябре 2023 года. На это стоит обратить внимание, поскольку сложно было предсказать столь стремительное обострение кризиса на Ближнем Востоке. Вместе с тем сам Пьер Гольдшмидт хотел приурочить выход своей статьи к 2024 году, когда исполнилось бы пятьдесят лет с момента, когда в Генеральной Ассамблее ООН по запросу Ирана впервые прозвучала идея создания ЗСЯО на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Генри Сокольски раскрывает идею всего доклада, а именно то, что она построена на противопоставлении, где с одной стороны – анализ Гольдшмидта, а с другой – критические комментарии Левита, которые проверяют на реалистичность его тезисы. В-третьих, Сокольски стремится интенсифицировать дискуссию, основанную на одном принципиально важном начале – на открытом признании того факта, прежде всего со стороны США, что Израиль обладает ядерным оружием. Сокольски отмечает, что любые попытки США участвовать в дискуссии по теме на официальном или на экспертном уровне будут тщетны до тех пор, пока с их стороны не будет признан тот факт, что Израиль обладает ядерным оружием. По этой причине Генри Сокольски, как представитель экспертного сообщества в США и как бывший сотрудник Пентагона и ЦРУ, задаёт подобный вектор для дискуссии. Хотя в этой связи нельзя не отметить, что открытое признание Израиля в качестве неофициальной ядерной державы может серьезно дискредитировать политику, проводимую США на Ближнем Востоке в последние тридцать пять лет, поскольку отражает двойные стандарты в борьбе с ОМУ.

Говоря об авторе основной части, необходимо сказать, что с 1999 года по 2005 года Пьер Гольдшмидт возглавлял Департамент гарантий МАГАТЭ. Это объясняет ту педантичность, с которой он относится к режиму верификации. В целом Пьер Гольдшмидт в ходе анализа затрагивает следующие вопросы:

- Каковы должны быть географические рамки ЗСЯО?

- Почему Израиль должен присоединиться к ЗСЯО?

- Какие положения будет содержаться в договоре о ЗСЯО?

- Как МАГАТЭ будет осуществлять верификацию отказа Израиля от ЯО?

- Каким образом договор должен вступит в силу?

Прежде чем обратиться к вопросам стоит сказать о том, какими дефинициями оперирует Гольдшмидт. Если в названии всего доклада упоминается такая категория, как зона, свободная от оружия массового уничтожения, то далее столь же активно используется привычный термин ЗСЯО. В трактовке Гольдшмидта ЗСОМУ – это ЗСЯО дополненная тем, что все участники договора являются подписантами КБО и КХО. Хотя страны увязывают проблемы нераспространения и запрещения, на практике избранный подход скорее обернется дополнительными препонами в процессе достижения договоренностей.

Примечательно, что участие внерегиональных держав в качестве потенциальных гарантов безопасности остается за скобками анализа Гольдшмидта, хотя является немаловажным фактором. Это могло бы добавить целостности.

Определяя основных участников потенциальной ЗСОМУ, Гольдшмидт выделяет 14 государств, среди которых Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, ОАЭ и Йемен. Весьма дискуссионным является решение не включать Турцию в этот список из-за того, что Турция является страной НАТО, на территории которой располагается американское ЯО. На это обращает внимание и Ариэль Левит, говоря, что для Израиля было бы особенно важным вовлечение всех региональных держав в процесс создания подобной зоны, и более того – внерегиональных. Наличие карты и таблицы в этой части добавляет наглядности

Как уже было отмечено Гольдшмидт уделяет большое внимание режиму верификаций. Он фиксирует, что к настоящему моменту многие формы соглашений, которые заключается странами с МАГАТЭ, не отвечают требованиями и запросами времени. По его мнению, всеобъемлющие соглашения о гарантиях и дополнительные протоколы должны давать больше прав для инспекционных миссий. Он приводит пример, что отсутствие четких временных рамок для предоставления информации приводит к тому, что удается скрывать свидетельства ведения деятельности, нарушающей соглашения. Действительно, широкие права доступа с, одной стороны, могли бы стать надежной гарантией для региона с высокой степенью недоверия к соседям, однако, вопреки ожиданиям это может быть воспринято как чрезмерные требования. В этой связи создается впечатление, что Гольдшмидт описывает не только, и не столько ЗСОМУ для Ближнего Востока, сколько для всего мира. Он представляет идеалистическое видение того, как могли бы функционировать подобные ЗСОМУ и их механизмы, которые можно экстраполировать на самые разные регионы планеты. Это соображение подкрепляется тем, что в ходе анализа Пьер Гольдшмидт прибегает к рассмотрению других ЗСЯО, анализируя которые, он предпринимает попытку скомпилировать наиболее удачные положения. Тем не менее сам Гольдшмидт согласен с тем, что подобный взгляд в достаточной степени идеалистичен, а создание ЗСОМУ на Ближнем Востоке – это долгий и кропотливый процесс.

Последний составной элемент доклада – это достаточно емкие и предметные комментарии Ариэля Левита. Надо сказать, что ранее он занимал высокопоставленные должности в Израильской комиссии по атомной энергии и Министерстве обороны Израиля. С учётом того, что комментарии были написаны уже после нападения ХАМАС, Левит достаточно категорично относится к тезисам, высказанным Гольдшмидтом. Он предлагает семь тезисов, которые объясняют скепсис Израиля в отношении ЗСОМУ и в которых прослеживается попытка создать образ осажденной крепости применительно к Израилю. Хотя его взгляды в определенной степени продиктованы национальной принадлежностью, в них отражены весьма прагматичные доводы.

Изучение доклада спустя несколько лет после его выхода было особенно интересным, поскольку позволяет наблюдать изменения, которые добавляют в ситуацию на Ближнем Востоке новые измерения, что в свою очередь можно сопоставлять с тезисами, высказанными в докладе. Безусловно, работа нашла своего специализированного читателя, однако нельзя сказать, что она вышла в подходящее время. Вероятно, значимость этой работы еще предстоит оценить в будущем.

Ключевые слова: Ядерное нераспространение; ЗСОМУ; Ближний Восток; Израиль

NPT

E16/SHAH – 26/01/31